人権研修(R7.7~8)

今年度も学部学年ごとに、教職員に求められる人権感覚について理解を深めること、人権の視点から児童生徒への関わりを振り返ることを目的に人権研修を実施しました。まず、法務省人権啓発動画「『誰か』のことじゃない。」障害のある人編を視聴しました。その後、新しく導入した人権感覚チェックシートを活用し、これまでの自分自身の児童生徒への関わり方を振り返り、さらに、月刊「実践みんなの特別支援教育」から抜粋した資料「私の指導、あり?なし?あなたの寄り添う伴走型相談所」を読み、はっとしたことや気になったことについて意見交換しました。今後、学期ごとに、人権感覚チェックシートを活用し、人権について考える機会を設けていきます。

校内研修「授業づくり」(R7.7.24)

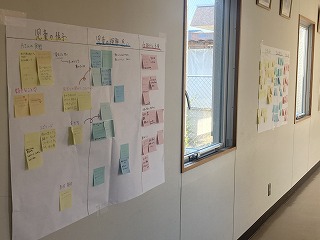

よりより授業実践を目指し、グループワークを通して教育実践力の向上を図ることを目的に、本校全教職員を対象に、小学部低学年 遊びの指導「素材遊び」の授業づくり研修を行いました。はじめに動画を視聴し、対象児2名の行動や言動に基づいた理解や思いについて考え、実態を見直し、次の授業の仕掛けと支援を考えるグループワークを行いました。最後に、話し合った内容について4つのグループが発表し、それを受けて、金沢大学教授吉川一義先生に助言をいただきました。実施後のアンケートには「自分には無いアイデアや気づきがあった。」「1人の児童の行動の背景をたくさんの先生で見ることは、支援を考える上でとても大切だと感じた。」「支援や仕掛けを考えていくとき、児童の言動や、そこにある児童の理解や思いを丁寧に見とることが大切だと改めて感じた。」「助言から、児童自身が行動をコントロールしたり、学びを得ていくためには、言語の習得が大事だということが分かった。また、道具をどう使うかなど物に対してどう関わっているかという視点、子どもが知識をどう手に入れ、どう使い、どう遊びを変えていくのかといった視点をもって遊びや授業の中での児童の様子を見ていきたい。」 などの感想があり、有意義な研修会となりました。

知能検査学習会(R7.5.23)

本校教職員を対象に、「田中ビネー知能検査Ⅴ」の実施方法についての学習会を行いました。初めて検査を実施する教員は、検査の概要についてのDVDを視聴することから始めました。その後、グループ毎に、実施の注意点や結果の集計の仕方などを学びました。また、これまでに検査を実施したことがある教員は、「田中ビネー知能検査Ⅵ」の検査用具を実際に見ながら、Ⅴとの違いについて学びました。研修後のアンケートでは、「実施の際に留意することが聞けてよかった。」「実際に検査用具を見たりさわったりしながら確認できてよかった。」「実際に検査を行う前に、マニュアルをよく読んで練習しようと思う。」「Ⅵは初めて見たので、良い機会だった。道具が出しやすいように色分けされていたり、用紙も記入しやすくなっていたりなど工夫されていることが分かった。」などの感想があり、有意義な研修会となりました。

ICT機器活用研修会(R6.7.29)

本校教職員を対象に、事業所におけるICTの活用方法や活用事例について理解を深め、教育実践力の向上を図ることを目的としてICT機器活用研修会が行われました。講師として、昨年度に引き続き、あこおる合同会社代表 馬田知武氏をお招きして「ICT機器の活用 理解と表出のコミュニケーション支援」をテーマにお話しいただきました。冒頭に「強度行動障がいがクローズアップされ、国も県も支援者の育成に力を入れている。強度行動障がいの支援においても、障がい特性を理解し、理解と表出のコミュニケーションを支援することが大切である」というお話がありました。その後、昨年度の復習として理解のコミュニケーションの支援についてのお話をいただき、スケジュールアプリや手順書アプリなどの使用事例を動画で紹介していただきました。さらに、行動問題の改善を図る取組として、ABC分析でアセスメントを行い、前後の行動から表出コミュニケーションの機能を分析し、適切なコミュニケーションを獲得できるよう支援した事例についても紹介していただきました。参加した教職員は、担当する児童生徒との関わりを振り返る時間となりました。また、研修を通して、ICT 機器の活用は、コミュニケーション手段の1つであり、本人の実態に合わせて使用を検討していくことが大切であることを学びました。

人権研修会①(R5.7.28)

本校教職員を対象に、職場におけるセクハラ・パワハラの人権問題が発生した場合の対応について学び、人権意識の向上をめざすこと、セクハラ・パワハラなどを正しく理解し、安心安全な職場環境を構築することを目的として人権研修会が行われました。講師として、福井法務局 人権擁護課長 前田憲秀氏をお招きし、「主な人権課題とセクハラ・パワハラ」をテーマに講義していただきました。職場におけるハラスメントとはどういうものがあるのか、パワハラと業務指導の境目、ハラスメントを防止すことはどうしたらよいかなどのお話があり、職場における人権を意識する機会となりました。

|